“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”马伯庸《长安的荔枝》,让我们看到大唐为运送荔枝付出的巨大代价。但鲜为人知的是,这颗让贵妃倾心的岭南佳果,背后还藏着一种可能危及生命的健康隐患——“荔枝病”。

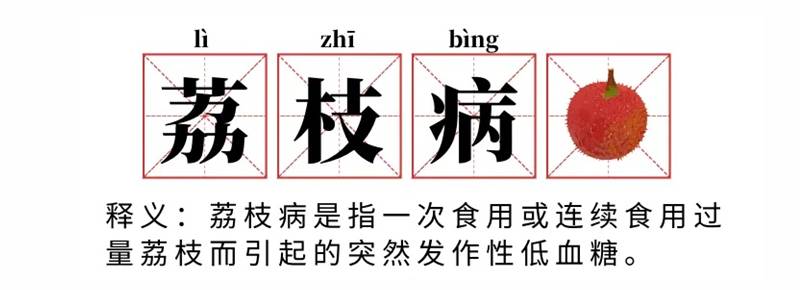

什么是荔枝病?

“荔枝病”并非古人的夸张说法,而是真实存在的医学现象,医学上称为“低血糖急性脑炎综合症”。荔枝病是一种因空腹过量食用新鲜荔枝引发的急性低血糖症,多发于4—11岁男童,临床表现为头晕、心慌、冷汗等症状,重症可致昏迷、休克甚至死亡。

荔枝为何会引发“荔枝病”?

有人可能会纳闷,荔枝含糖量那么高,为什么还会引发低血糖呢?其实,主要是因为这几方面:1、毒素阻断能量转化

未成熟的荔枝富含次甘氨酸A和α-亚甲环丙基甘氨酸,这两种毒素可抑制肝脏糖异生过程,阻断脂肪分解供能路径,使人体“断能”,从而陷入低血糖状态。

2、果糖诱导胰岛素风暴

荔枝中大量果糖涌入血液,会刺激胰岛素过量分泌,而果糖转化为葡萄糖需数小时,转化速度跟不上人体消耗时,导致血糖“青黄不接”。

3、空腹状态加重风险

空腹时血糖本就偏低,此时大量食用荔枝会加剧血糖下降,更是“雪上加霜”。

“荔枝病”并非人人都会中招

这四类人群尤其需警惕

儿童(尤其4岁-11岁)儿童体内肝脏糖原储备不足,胰岛素调节功能未发育成熟,更易陷入低血糖昏迷。

营养不良者

身体能量储备不足时,毒素更易突破代谢防线。

糖尿病患者

荔枝的血糖生成指数(GI)高达74,属于高升糖水果。每100克荔枝含糖量约16.6克(主要为果糖、葡萄糖),食用后血糖会快速上升,可导致餐后血糖失控。先因高糖分迅速升血糖,后因胰岛素过度分泌导致血糖骤降,这种剧烈波动对血管和神经的损害比单纯高血糖更严重。

若血糖控制稳定且无相关禁忌,可极少量尝试并严格监测血糖,同时优先选择GI值较低的水果替代。荔枝的“低血糖反应”≠“降糖功效”,切勿误解为治疗手段。

特殊人群

中医认为荔枝性温,阴虚火旺或湿热体质者应慎食。

肥胖人群及肝病患者亦需严格限制食用。肥胖人群常存在胰岛素抵抗和高胰岛素血症,荔枝刺激后易出现反应性低血糖。肝病患者肝脏转化功能下降,影响果糖代谢和糖异生能力。

扁桃体炎、咽喉炎、牙龈肿痛、溃疡性结肠炎、便秘患者也不宜多食。

一旦中招荔枝病,如何急救

立即停食荔枝,平卧防跌倒;快速补充易吸收的糖类:如口服葡萄糖水、白糖水、蜂蜜、饼干、糖果或含糖饮料(避免含果葡糖浆的饮料)。一般在进食后15分钟左右,症状会逐渐缓解。(巧克力、牛奶、冰淇淋、其他水果等缓解低血糖效果不佳,不建议用于急救。)

持续监测:

当出现意识模糊或昏迷,持续抽搐、呼吸困难,无法经口进食,自救后症状未缓解等情况,请立即就医!

如何避免“荔枝病”

拒绝空腹及睡前食用荔枝饭后30分钟食用,既能减少对肠胃的刺激,又能避免血糖波动过大。睡前吃荔枝可能使低血糖风险在睡眠中不知不觉增加。

严控荔枝食用量

成人≤300克/日;儿童≤100克/日(4岁以下建议去核捣碎喂食);若当天已摄入其他水果,应相应减少荔枝食用量。

不吃不熟的荔枝

食用外壳全红、散发清香的荔枝为佳,青绿未熟果毒素含量高10倍。

深度清洗荔枝

食用前用盐水或碱水(小苏打溶液)浸泡5~10分钟。用流动清水冲洗干净,去除荔枝表面的杂质和农药残留。